「ソナタ形式」って何?

2020.08.01音楽のマナビ

クラシック音楽を聴く上でちょっと嫌だなと感じること…

それは、他のジャンルに比べて演奏時間が長いことです。

では、どうして長くなってしまうのでしょうか?

それは、クラシックがもともと貴族の食事中に流れるBGMだったからです。

食事中にすぐ演奏が終わってしまってはいけないので、曲を長くする必要があったのです。

とはいっても、毎回構成を一から考えている時間はありません。

そこで、速く曲を書くためのテンプレートとして、様々な形式が編み出されました。

例えば、

ロンド形式(中心となる主題と、異なる部分が交互にでてくる形式です。ABACADAなど)や

三部形式(ABAからなる形式です。Bの部分をAでサンドイッチのように挟む、オペラやアリアでよくある形式です)

が当てはまります。

そして、バッハが亡くなりハイドンが活躍するあたりで出てきたのがソナタ形式です。

今回はソナタ形式について、分かりやすく説明していきたいと思います。

ソナタ形式とは?

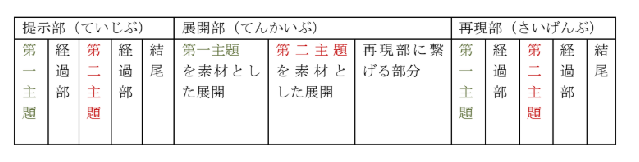

ソナタ形式とは大きく分けて3つの部分でできています。

提示部・展開部・再現部の3つです。

その3つの部分は、さらに細かく分かれています。

図にするとこんな感じです。

これは典型的なパターンであり、例外は多いです。

では、この図を使って提示部から順に説明していきましょう。

提示部

ざっくり言って、2つの主題(メロディー)からなります。

その1つは第一主題で、筋肉質なメロディーです。

ベートーヴェン「運命」第一楽章の「ジャジャジャジャーン!」というフレーズはこれに当てはまります。

暴力的なイメージで、たいていゴツゴツしています。

少しメカニックな印象をもつかもしれません。

もう1つは第二主題で、可愛らしいメロディーです。

上品で、ポップスでいえば「バラード」の曲調です。胸がときめくことがあります。

第一主題、第二主題以外の部分は経過部(家屋で例えれば廊下のようなもの)で埋めます。

第一主題(メロディー)と第二主題の間にある段差を無くし、曲の進行を円滑にします。

提示部にも終わりが来ます。

提示部から次の展開部に移るときに結尾、いわゆるしっぽをつけます。

たいてい勇ましく、軍隊っぽく終わることが多いです。

ホールで寝ている人に対し、提示部が終わったことを示します。

展開部

提示部であった2つの主題をバラバラにして、レゴブロックのように組み立てます。

長さは曲によって違いますが、たいてい盛り上がります。

RPGゲームの戦闘シーンのような音楽であることが多いです。

再現部

名前のとおり、提示部を再現した部分です。

昔はほぼ提示部のコピ-で、第二主題の調性を第一主題と同じに調性に変更しただけでした。

ただ、それでは能が無いので、色々な変化を付けるようになりました。

特にベートーベンがそうした変化を多く発明しました。

時代が進むにつれて、再現部そのものが退屈であるという理由から、再現部のない作品も増えてきました。

「ソナタ形式」を理解してクラシック音楽を聴けば、途中で迷子になる可能性が大きく減ることかと思います。

ここからは、楽器演奏をする方がどのようにソナタ形式の曲に取り組むべきか考えていきたいと思います。

実際にソナタ形式の楽曲を演奏するポイント

結論から申しますと、複雑な構造をもつ楽曲に熟知した、プロの指導者に教えてもらうことが一番の近道になります。

楽譜を良く読み込んだり、最後まで止まらずに演奏したりすることは大切です。

しかし、ソナタ形式の楽曲の場合、そのような練習に加えて全体のバランスを客観的に見極めることが必要になります。

この点は、なかなか独習では厳しい作業になります。

そのため、プロの音楽家によるフィードバックが欠かせないと言えるでしょう。

どんな先生につけばいいかお悩みの方へ

今習っている先生がいない方、 名古屋周辺でしたら、クラブナージ音楽教室がオススメです!

音大卒の優秀なプロ講師が多く在籍する上、名駅・栄・今池と通える教室が豊富です。

気になった方は、一度体験レッスンを受けてみませんか。

先生一同・スタッフ一同、申し込みお待ちしております。

https://www.clubnagy-music.com/

忙しくてレッスンに通う事が厳しい方、または遠方の方へ

そんな方は、オンライン音楽教室のレッスングリッドがオススメです!

いつでも、どこでも、

最高の音楽レッスンが受けられます。

自宅からでも、早朝、深夜帯でも受講可能です。

気軽に話せるベテラン先生から、音大の先生、

きっとぴったりの先生が見つかります。

これからも、初心者から上級者まで 全ての音楽好きの方の「弾いてみたい!」を実現すべく、

役立つ情報発信をしていきたいと思います。 よろしくお願いします。